走り出す「スマートカー」-クラウド連携が焦点に

その傾向が鮮明に現れたのが、米国ラスベガスで2012年1月10日~13日(現地時間)に開催された世界最大級の家電展示会「2012 International CES」である。

今回のCESでは、薄型テレビやタブレット端末と並んで、自動車メーカーの動きが話題になった。

メルセデス・ベンツなどを擁する独ダイムラーのディーター・ツェッチェ会長が基調講演に初登壇したほか、米クライスラーやフォード、独アウディなどが最新の車載情報システムを出展した。

独ダイムラーのディーター・ツェッチェ会長

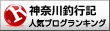

展示された車載情報システムの例

■車のスマート化で環境問題を解決

各社のコンセプトの基本部分は、ほぼ共通している。

無線ネットワークによってクラウドコンピューティング・サービスと接続し、GoogleやFacebookといったSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)などとも連携しながら、運転者や同乗者に的確な最新情報を提供することでクルマの価値を高めようとしている。

基調講演でツェッチェ氏は、ICT(情報通信技術)で“武装”した自動車を「スマートビークル」と呼び、その開発と普及を急ぐべきだと訴えた。

目的は、クルマのスマート化によって、石油への過度の依存や二酸化炭素(CO2)の大量排出、渋滞といった社会問題を解決すると同時に、事故を減らし、目的地に素早く誘導するなど、安全・快適さの向上を図ること。

そのために、クルマは時間、音声、所有、エネルギー、情報の5点で自由になるべきだと主張する。

「時間の自由」とは、運転中でもそれに縛られることなく種々の情報にアクセスできること。

「音声の自由」は、音声認識や音声合成といった技術を採用することで、ボタンやレバーなどに限られていたユーザーインターフェースを広く解放すること。

時間の自由や音声の自由の実現に向けては、昨今のスマートフォンに搭載されている機能が、自動車にも積極的に取り込まれていくことだろう。

実際、今回のCESにおいても、スマートフォンさながらに、オーディオやカーナビの機能を指先一つで操作できる仕組みが提示された。

一方、「所有の自由」とは、クルマを購入しなくても、カーシェアリングなどで気軽に利用できるようになることを指す。

「エネルギーの自由」は、ガソリンや軽油といったエネルギー源からの解放を意味している。

ただし、エネルギー源を電気に切り替えて“自由化”するには、充電設備などに適切に到達できる手段を同時に提供しなければならない。

「情報の自由」では、他の自由を実現する情報に加え、自動車そのものをセンサーに見立てて、道路の混雑情報などを取得・共有し、活用することが重要になるとした。

これまでも、電気自動車(EV)やカーシェアリングの実証実験では、利用できる充電設備の設置場所や自動車の空き状況を利用者に提供する仕組みは、それぞれ専用に構築・提供されてきた。

カーナビ先進国である日本でも、自動車メーカー各社がそれぞれ独自のネット連携型の情報提供サービスを構築し展開している。

しかし今後は、自動車メーカー以外が運営するソーシャル型サービスと組み合わせることで情報を提供・共有するなど、クラウド連携型の仕組みを模索する方向に急速に舵(かじ)が切られるだろう。

ソーシャル型サービスの一例としてツェッチェ氏は、利用者同士が目的地の情報を交換することで、同じ方向に向かう人同士が車をシェアする仕組みを挙げている。

■クラウド側のデータ収集・分析機能が重要に

こうしたスマートカーの価値は、クラウド側から提供されるサービスや情報の充実度合いで大きく左右される。

すなわち、車載情報システム自体にどれだけ優れたユーザーインターフェースを用意しても、提供できる情報が少なければ顧客満足は得られない。クラウド側に、クルマに乗っている人が欲しがる街の情報がどれだけ蓄積されていて、それを的確に提供できるかが問われる。

それを実現するのが、機械やセンサーから人手を介さずに自動的に情報を収集・分析し、それを基に機器などを制御できるようにする「M2M(マシン・ツー・マシン)クラウドサービス」と呼ばれるものだ。

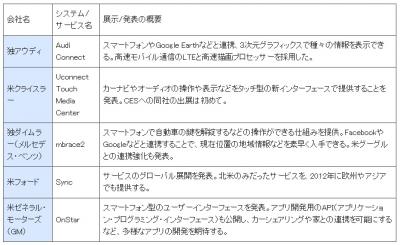

M2Mクラウドサービスの例

その一例が、富士通が2012年1月13日~3月30日にかけて実地検証する「急ブレーキ多発地点マップサービス」と「E&S-Benchmark(エコアンドセーフティー ベンチマーク)」だ。

急ブレーキ多発地点マップサービスは、自動車のブレーキの作動状況をセンサーで把握し、これを位置情報と合わせてクラウド側に送信・蓄積していくもの。

これを多数集計していくと、急ブレーキが多発している地点が判明するので、これを地図情報として提供する。

将来は、多発地点に近づいた際に「この先、急ブレーキ多発地点です」といった音声案内が可能になろう。

E&S-Benchmarkは、走行速度の実測値などから、エコ運転の品質を車や運転者ごとに“見える化”するもの。

ダイムラー会長のツェッチェ氏が「情報の自由」と表現した機能を先取るサービスといえる。

またNECは1月16日、クラウド上における課金サービスの提供に向けてSAPジャパンとの業務提携を発表した。

自動車に特化したサービスではないが、EVの充電設備の利用料金徴収などには不可欠な機能になる。

NECとSAPは、それぞれが保有するデータセンターを使い、グローバルにサービスを展開したい考えだ。

課金のためのソフトを提供するSAPは、携帯電話会社やオンラインゲーム会社なども顧客に抱えている。

そこでは、携帯電話のローミングのように、実際に利用したキャリアを問わず、主契約先が料金を一括請求する仕組みも用意している。

これをEVに適用すれば、移動中に異なる企業が運営する充電設備を利用しても、日常的に利用している企業に料金を一括して支払えるといったことが可能になる。

■“走る・止まる・曲がる”に続く新機能をクラウドで実現

自動車とICTといえば、これまでは安心・安全を高めるために、“走る・止まる・曲がる”といった基本機能を最適化するための組み込みソフトの開発力が重視されてきた。

同領域では、家電製品を含め日本が強みを発揮してきた。

しかし、自動車の価値をクラウド発のサービスの組み合わせで大きく向上させようとする今後については、ネットワークやクラウドの領域での開発・運用力や、種々のサービスのプロデュース能力が問われることになる。

このことは携帯電話市場におけるスマートフォンの普及をみても明らかだ。

こうして自動車の開発競争が「クラウド一体型」になったことに応じて、自動車メーカー各社はICTベンダーと積極的に提携し始めた。

例えばフォードは米マイクロソフトと、トヨタ自動車はマイクロソフトや米セールスフォース・ドットコムと、それぞれ提携し、自動車向けサービスのあり方を探る。

ダイムラーも今回のCESで、米グーグルとの提携を発表した。

スマートカーが象徴するように、ものづくりの競争力を高めるためには、ICT業界とのより密接な連携が不可欠になる。

同時に、ICT業界には、グローバルなクラウド・サービスの競争力を磨くことが強く求められている。

(日本経済新聞)

■先進安全自動車(ASV)

■未経験可。勤務時間は自由出勤。時給1,500円~の副業。

iGoogleにガジェットを追加!

- 関連記事

-

-

慶長三陸津波-北海道沖M9が原因…北大特任教授が新説

2012/01/26

慶長三陸津波-北海道沖M9が原因…北大特任教授が新説

2012/01/26

-

iPS細胞から脳神経細胞、難病のサルで機能-京大と理研

2012/01/26

iPS細胞から脳神経細胞、難病のサルで機能-京大と理研

2012/01/26

-

走り出す「スマートカー」-クラウド連携が焦点に

2012/01/23

走り出す「スマートカー」-クラウド連携が焦点に

2012/01/23

-

バミューダトライアングルから日本の「魔の海」まで-超常現象伝説を探る

2012/01/22

バミューダトライアングルから日本の「魔の海」まで-超常現象伝説を探る

2012/01/22

-

地球の「100兆倍」の水、120億光年のかなたに発見

2012/01/22

地球の「100兆倍」の水、120億光年のかなたに発見

2012/01/22

-