先日の勤労感謝の日は豪雨の中、大寝坊をし普段なら釣らない時間帯の釣りとはいえ、マイワシの気配も感じずボウズの結果に「今シーズンのサビキ釣りもいよいよ終わりかな…」と少し寂しい気持ちになりました。

しかしながら、海水温の高さ等々からもしやの期待を捨てきれず、この日はサビキ釣り以外の釣りの準備もしいざ城ケ島へ。

寝坊は出来ないと気合いを入れて就寝し、いつものように午前2時に起床。

気温は10度ほどで自宅付近はほぼ無風の状態でした。

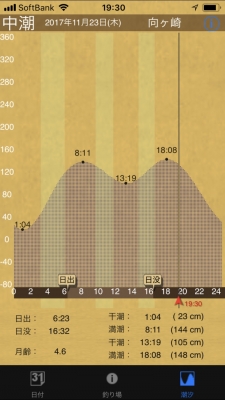

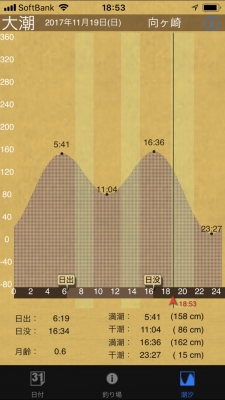

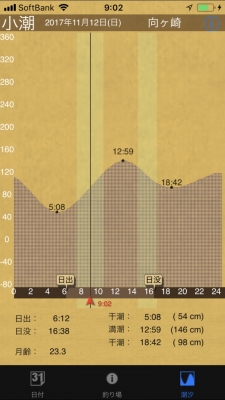

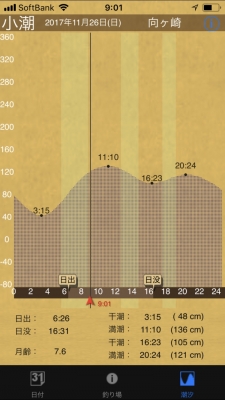

この日の潮はこんな感じです。

小潮ながら釣る時間帯は上げ潮となる、悪くない状況です。

期待と不安が入り混じりながら、車の運転も些かアクセルを強く踏んでしまう感じで早く現地の様子を見たくテンションが上がっていました。

現地には午前3時半過ぎに到着。

内陸部はほぼ無風でしたが、さすがに海、城ケ島は4~5mほどの風が吹いており寒さと同時に若干釣りにくい状況です。

また人によっては4連休という週末のせいか、この日も午前3時半にも関わらず車を停めるスペースが無い状況。

全然人のことは言えないのですが、風もあり体感温度は10度を下回る未明にかなりの釣り人の数に少し驚きました。

釣りの準備をしながら、まだ釣れるという理由探しをしましたが、一見した感じサビキでマイワシを釣っている人がいるようにも見えず、またいつも居たアオサギもこの日はどこにもいません。

アオサギは近くにいなくても、対岸や少し離れたところにいると鳴き声がするのですが、この日はその鳴き声も聞こえません。

なんだか先日のボウズとアイゴの嵐がフラッシュバックしテンションだだ下がり。

無理やり「今日はサビキ以外の釣りの準備もしてきたし、サビキがダメならそっちをやろう…」と気持ちを切り替えようとするものの、やはり気になるのはマイワシが釣れるか釣れないか…

そんなこんなで午前3時半過ぎに釣り開始。

この日は念には念を入れて撒き餌も用意。

釣り開始早々、バンバン撒き餌を撒き群れがまだいることを祈りました。

ちなみに海水の温度はここ数週間とほぼ変わらず、恐らく10度後半。

体感温度が10度を下回る感じですと、「海水」と言おうとした言葉が思わず「お湯」と言い間違えるくらい暖かいです。

唯一「まだマイワシはいるかな?」と思えたのが海水温でした。

釣り開始から20分ほど経過しても、アタリも無いしアオサギも来ません。

「まぁ、まだ潮も動き始めたばかりだしな…」と言い聞かせるものの、焦りからか20分ほどで作った撒き餌を半分以上撒いていました。w

そうこうしているうちに30分が経過した頃アタリが!

なんと!マイワシです!

まだ群れはいました。

撒き過ぎくらいの撒き餌の効果か、すぐさまいつものように釣らずに網ですくった方が早いという状況に。

そしてマイワシが釣れ始めて10分ほど経った頃、シレッとヤツが登場。

どこかで見ていたかのようなタイミング。

一定の距離を保ってこちらの様子を伺っていました。

この時間帯に釣りに行って良く出くわすアオサギはいつも二羽いるのですが、猫のように個体に著しい違いが無いので必ず同じとは言い切れませんが、私のそばにやってくるのはいつも同じアオサギだと思います。

そして、寒さで猫が登場しなくなってから数週間。

いつもこの方が釣りのお供となりつつあるのですが、毎回ジワリジワリと距離が近くなって来ています。

猫レベルですと、人間を覚えることは想像出来るのですが、鳥レベルでも人を認識し記憶しているんだな…と思います。

他の釣り人が近付くと、鳴きながら一度飛んで行き湾内を一周して戻って来ます。

あまり野生の動物と慣れ親しみ過ぎるのも良くありませんが、観察しているといろいろなことに気付かされとても勉強になります。

話は釣りの話に戻りまして…w

この後、マイワシに関してはいつものように入れ食い状態が30分以上続きました。

実際に釣りをしていたのは1時間半弱なので、じっくり釣りをしたというわけではないのですが、この日はサビキ釣り以外に投げ釣りとカゴ釣りをしてみました。

投げ釣りはいわゆる「ぶっこみ」で、アオイソメを1匹掛けで投げておきました。

カゴ釣りはカゴにアミコマセを入れてエサはオキアミです。

この場所での冬の実績としては、ぶっこみはマダイ、カゴ釣りは黒メバル等を釣ったことがあり、マイワシ以外に何か釣れるか試してみました。

結果はこちら。

スズメダイの稚魚

ゴンズイ

時間が短時間ということもありますが、思わしい釣果は得られませんでした。

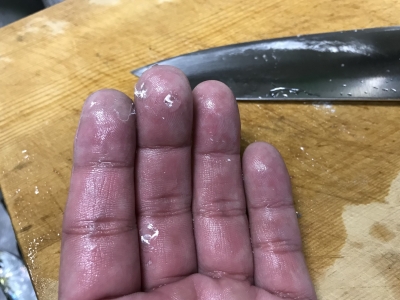

ちなみにゴンズイはヒレに毒針を持っているので素手では触らないで下さい。

ゴンズイは毒針をラジオペンチなどで抜いて、持ち帰って食べる人もいます。

私も食べたことがあるのですが、見た目通り食感や味はナマズに近いです。

白身でたんぱくな味わいで決して不味くはありません…が、毒針を抜いてまで持って帰って調理するほどか…と言われると疑問のフラグが立つ感じです。

余談ですが、最近あまりお見掛けしませんが、(僕がそういう釣りをしていないだけかもしれませんが)ドンコという、姿形はゴンズイに似た毒を持っていない魚がいます。

※ドンコ(エゾイソアイナメ)

この魚はとても美味でした。

食感や味はタラに近く、鍋ものやお味噌汁にすると美味しかった記憶があります。

この場所でも釣った経験があるのですが、なぜか観音崎から東京湾へ向かっての湾内で釣った記憶がなく、釣れた記憶があるのはこの城ヶ島近辺、江ノ島、早川(小田原)の記憶があります。

見た目がグロテスクなので、釣っても捨ててしまう方が多いのですが、夜釣りで投げ釣りなどしていると良く釣れた記憶があります。

もし釣れましたら、是非持ち帰って食べてみて頂けたらと思います。

すみません、今日はなんだか脱線しまくりで。

本題に戻ります。w

この後、突然風が更に強くなり、被っている帽子や荷物が飛ばされるほどの強風で、体感で風速10mくらいはあろうかという状況になり、まだマイワシの群れは寄ってきていましたが、撤収することにしました。

そしてこの日の釣果はこんな感じとなりました。

小さいサイズは釣りのお供のアオサギに。

持ち帰ったのは概ね20cmほどのマイワシのみ。

そして料理ですが、23日のブログで少しお話させて頂きましたが、新しい料理にチャレンジしてみました。

TVの旅番組で大分県のある漁村を訪ねた番組でやっていたのですが、料理の名前は「りゅうきゅう」。

沖縄料理かと思いきや、そうでもなくて作っている村の人達も何で「りゅうきゅう」という名前なのかは知らないとか。

本場のりゅうきゅうはマアジを使って作るのですが、それをアレンジしてマイワシで作ってみました。

何と言っても使う調味料の少なさに驚きました。

まず、マイワシを三枚に卸します。

そしてゴマを擦ります。

ゴマの量は最終的に三枚に卸したマイワシと和えますので、マイワシの量を元にした分量にして下さい。

擦ったゴマにネギ適量、醤油適量を入れます。

醤油は擦ったゴマ全体に染み渡る程度で、見た目若干醤油が多いかな…くらいで問題ありません。

そして適当な大きさにマイワシを切り、先ほど合わせた擦りゴマと和えます。

和えたマイワシを酢飯ではなく普通の温かい白米に乗せれば出来上がりです。

マイワシの擦りゴマ和え

白米から立ち上る湯気と一緒に、ゴマの香りがし食欲をそそります。

使う調味料は醤油のみ。

あとはゴマとネギ。

お好みで生姜を混ぜたり、ネギの代わりにミョウガを混ぜたりしても美味しいと思います。

食べた感想は手前味噌で恐縮ですが、激ウマ。

さすが漁師メシという感じでした。

鮮度の良い青魚で、風味が強いからこそ成り立つ料理なんだな…とも思いました。

完全にこの日はゴマにやられたので、残りのマイワシは圧力鍋で擦りゴマ煮に。

調味料は酒、みりん、醤油、いつもの煮付けと同じです。(この日の分量は水300~400ccに対して大さじで2・3・3です)

※すみません、私は料理を作る時に分量を量らず目分量なものでキチンとした分量はレシピサイトなどを参考にして下さい。

そこに生姜適量、と擦ったゴマ、マイワシを入れて一煮立ちさせ、煮立ったら圧力鍋の蓋をし30分ほど圧力を掛けます。

マイワシの擦りゴマ煮。

こちらも手前味噌で恐縮ですが、激ウマ。

ゴマの油とマイワシの脂がこんなに合うものとは初めて知りました。

お互いの風味を損なわず、引き立て合うというか、とにかく相性抜群です。

また、今は気温が低いこともありマイワシの痛みが遅くかなり鮮度を保ったまま持ち帰れます。

上の頭と尾を落としたマイワシの写真をご覧頂くと腹身の部分がまだしっかりしています。

マイワシを捌いたことがある方はお分かり頂けると思いますが、マイワシはとにかく足が早い。

すぐに痛んでしまい、特に腹身は捌くとボロボロになることが多々あると思います。

海水の温度が以前10度後半くらいありますので、釣ったらすぐにクーラーボックスに移すと、より鮮度を保ったまま持ち帰れると思います。

先週までは、マイワシが釣れることは自分の中でデフォルトになっており、この日の1匹目が釣れた時はなんだか子供の頃に魚が釣れた時の喜びを思い起こさせるような興奮がありました。

たかがサビキ、されどサビキ、子供の頃からいろんな釣りをしてきましたが、こんなオッサンになってまさか再びサビキ釣りにハマるとは夢にも思いませんでした。

最初はお金を掛けず、釣れて子供が飽きず、且つ比較的安全に楽しめる釣りをご紹介出来たら…などと再びサビキ釣りを始めましたが、今は当初の方向性よりも自分が夢中になっていることに気付きました。

いよいよ来週は12月。

12月のサビキ釣りは本当に経験がありません。

釣れてくれることを切に願います。

また、ご報告させて頂きます。

■ロップイヤーと猫の動画

釣り・フィッシング ブログランキングへ