こんにちは。

今回は釣行記に入る前に、今今

北条湾で釣れております

サッパについて先にお話しさせて下さい。

実は、今現在

北条湾で釣れている

サッパなんですが、2年ほど前から「これって本当に

サッパかな?」という疑念を持っておりました。

最初に異変に気付いたのは、魚の体色でした。

サッパの割りには背中の緑色が濃く鮮やかで、体側の黄色のラインがハッキリしていることに「ん?」と思いました。

しかし、薄べったい体格に、小骨も多く、触った感触なども

サッパそのもので、当時は「まぁ、海の中の状況で体色や身の色は変化することがあるからな…」くらいで然程気にしていませんでした。

ところが、最初に疑念を持ってから1年ほどのある日、本ブログのメールフォームより、

サッパと表記している魚は「

カタボシイワシ」ではないか…というご指摘を頂きました。

なに!?

やはりサッパではなかったか…と、頂いた指摘に感謝しつつ、勘が当たったことなどから若干興奮気味でかなり時間を掛けていろいろ調べました。

このご指摘を頂いた方は、ご丁寧にご自身が釣られた?獲った?

カタボシイワシの写真をメールに添付して送って下さいました。

しかし、調べれば調べるほど、

カタボシイワシについて書かれているサイト等で、書いてある内容がバラバラな上に、送って頂いた写真の

カタボシイワシの体色は申し分なく今

北条湾で釣れているサッパなんですが、どうも体高が低く感じました。

その時は、調べた結果や送って頂いた写真などから、確実に

カタボシイワシだと断定出来ず、取り敢えず本ブログ自体が「お魚図鑑」のように魚を詳しく紹介する趣旨のサイトではないため、加筆、修正、削除などは行わず、それまで通りサッパという表記で現在に至ります。

そして、前回の記事のコメント欄に再びサッパではなく、

カタボシイワシではないか…とご指摘を頂きました。

一度ならず二度もご指摘を頂くということは、やはりカタボシイワシなんではないか…という思いが強くなりました。

これまで、

北条湾で釣れているサッパと表記している魚がカタボシイワシだと、私なりに断定しなかった理由としては、①いろいろ調べても

北条湾で釣れるサッパと表記してきた魚の体高が高い、②サッパとカタボシイワシでは産卵期が真逆※なのにサッパの産卵期にサッパ同様に産卵をする、大きな理由としてはこの2点です。

※カタボシイワシの産卵期は初秋、サッパの産卵期は初春です。

ちなみに、今年の2月に子持ちのサッパと表記している魚が釣れました。

リンクの記事が

子持ちサッパの記事です。

本ブログのデータで一番古いサッパの画像がこちらです。

上から2番目の魚です。

そして、以下の画像はこの日の釣行で釣れたサッパと表記している魚です。

説明は不要かと思いますが、一番上の大きな魚です。

撮影している角度が違うので、イマイチ分かりにくいかもしれませんが、サイズこそ若干違えど鰓から前の所謂顔や頭部の部分が上の写真の魚は鼻っ面が潰れており、縦に長い顔付きをしています。

しかし、下の写真の魚は面長な顔付きで尖った形をしています。

下の写真の魚はハッキリ言ってカタボシイワシと言って良いフォルムをしています。

2枚の写真のうち、上の写真は2015年に撮影したもので、本ブログのサッパに関するデータを見直してみますと、サッパのフォルムの魚にカタボシイワシの特徴が年々表れてきていることに気が付きました。

本ブログのように

釣りについて書かせて頂いておりますと、当たり前ですが釣れた魚を紹介したりする都合上、魚の動画像を載せることが多いです。

私より魚に詳しい方は、星の数ほどおり、時折魚についてご指摘を頂くことがあります。

概ね、ご指摘を頂く場合は、私の知識不足なことが多く、念のため調べた上で必要な加筆、修正、削除を行っています。

こういう時は、頂いたご指摘の内容と、調べた結果に合点がいき腹落ちするというか、納得がいくことが多いのですが、今回のサッパ⇒カタボシイワシはどうも合点がいかないことが数点あり、今までブログでお話しすることはありませんでした。

そして、これは私一個人の想像の域を出ておらず、正確な根拠はないことをお伝えした上でお話しさせて頂きますと、約5年前には既にサッパとカタボシイワシの交雑が起こっており、両方の特徴を持った魚が既に生まれていたのではないか…と思っております。

年々体色がかなりカタボシイワシに近い色合いになり、一見するとカタボシイワシそのものの個体が増えているのではないか…こんな風に感じています。

本ブログに掲載した過去のサッパの写真を見る限り、古い写真ほどサッパそのもので、近年の写真はカタボシイワシにそっくりです。

元々、カタボシイワシは暖かい海域に生息する魚のようで、海水温の上昇と共に北上してきた種のようです。

こういうことも踏まえますと、今現在

北条湾で釣れているサッパと表記してきた魚が交雑した種ではなく純粋なカタボシイワシである可能性も否定出来ません。

私も1年前に頂いたご指摘で初めてカタボシイワシという魚が存在することを知りました。

そして、サッパと同じ種に属しており、イワシと名が付いておりますが、サッパの仲間です。

ちなみに、前回の記事に頂いたコメントに返信する形で、今までサッパではないかも…と思いつつ、それをお話ししなかった理由などを書かせて頂いております。

宜しければ

リンク先をご覧下さい。(スマホ、タブレットでご覧頂く場合、記事下部のコメント欄をご覧下さい)

去年の暮れから釣れるサッパと表記してきた魚ですが、産卵期のズレや体高が高い個体が釣れること、カタボシイワシほど身に赤身がない…などありますが、見た目はほぼほぼカタボシイワシなので、今回の記事からサッパと表記してきた魚は「カタボシイワシ」と表記させて頂きます。

もちろん、疑う余地が無いサッパが釣れた場合はサッパと表記させて頂きます。

それでは、この日の釣行記に入らせて頂きます。

この週は、朝晩はまだ冷え込みましたが、日中はだいぶ春めいた暖かい日が多かったです。

ここ数ヶ月、ブログを書く度に申し上げておりますが、地上は春めいてきても如何せん北条湾の海水温が中々安定してくれません。

しかし、この週は北条湾の海水温を下げる冷たい雨も降らず、海水温が上がってくれることを祈っておりました。

ブログのタイトルでもあります、猫とウサギのウサギの親子がかなり高齢で、ウサギ的な寿命はとうに過ぎており日曜日にウサギの親子が健康診断に行くため、この週は土曜日に

釣り行こうと思っておりました。

潮回りや天気を調べてみると、日曜日の方が風も強く天気も落ち着きません。

去年の暮れから今年に掛けて、日中の北条湾には青魚が居ないことが多く、ボウズ覚悟の釣行となりました。

昨今の状況を考えますと、致し方ないと思いますが、毎日コロナ、コロナで些かウンザリしております。

釣れなくても、海に行き潮の匂いを嗅ぐだけでも気分転換になるだろう…と、あまり釣果を求めず

釣りに出掛けます。

外出自粛!人との接触を8割減らせ!

こんな状況なので、道も

釣り場もガラガラだろう…と、余裕をぶっこいて自宅を出発。

天気の良い土曜の午後…

いつもであれば、自宅付近の公園などは桜並木もあるので、お年寄りや子供で賑やかなのですが、人もほとんどおらず道も空いており車もほとんど走っていませんでした。

しかし、保土ヶ谷バイパス、横浜横須賀道路に入ると状況は一変。

三浦、横須賀に向かう下り線が若干混み気味。

もしや…

外出出来る場所が限られているので、3密になりにくい海をみんな目指してる?

マジか…まさか

釣り座が無い…とかないよね?

と、急に焦り始めます。

三浦縦貫道を降り、R134に入ると嫌な予感の的中を思わせる混みっぷり。

そりゃ、みんな考えることは一緒だよね…とまさかの渋滞にハマりながら諦めます。

予想以上の混み具合に、日中の釣行で釣れない確率も高く、今日こそ釣りをお休みすれば良かったかな…と軽く後悔します。

そして、ダラダラ渋滞にハマりながら北条湾へ到着。

「うわぁ…」と思わず声が出るくらい釣り人がたくさんおり、嫌な予感は大的中。

土曜日の午後に良く停泊している漁船数隻が居ないにも関わらず釣り座に困る状況です。

釣り座もさることながら、車を停めるスペースにも困るような状況。

様子見で北条湾をグルりと一周しますが、製氷所の前や横など「これじゃ逆に3密なんじゃね?」と思うくらい釣り人がいました。

有無を言わせず、この時点で空いている釣り座はダイブセンターの前のみ。

釣りの準備を開始すると、いわき丸さんの後方で釣りをされていたご家族が帰られたので、急遽そこに移動。

釣りの準備に取り掛かり、海の様子を眺めますが、これまた魚の気配を一切感じません。

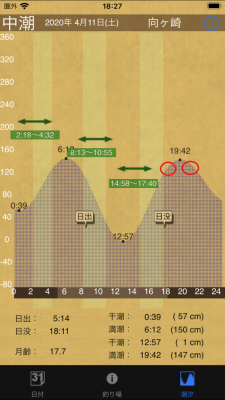

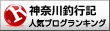

釣りを始めたタイミングは、潮周りは中潮で満潮に向けての上げ潮の時。

潮の動きが激しくてもおかしくないのですが、中潮の上げ潮の割りには非常に潮の動きが鈍かったです。

足下を覗き込んでも、根魚を始め、稚魚の群れなど魚という魚が全くおらず、水を張った湯船に釣り糸を垂らしているような状態です。

釣り開始早々、家内に「今日はダメかもな…」と弱音を一言吐くくらい魚の気配を感じませんでした。

あまりに魚の気配を感じず、家内なりに考えたのか、

サビキ仕掛けを底まで落としてみると…

ハゼの仲間※がヒット!

※ハゼは種類がたくさんいるので詳細は調べていませんがイシモチハゼかと思います。

いくら釣れないと言っても、そのサイズのハゼはいらないから…

家内の竿のタナも元に戻し、再び竿先はピクリとも動かない状態が続きます。

この日の日没は18:11、満潮の潮止まりは19:42です。

夕マヅメから潮止まりまでの約1時間半を勝負のタイミングとしていました。

しかし、日没の30分ほど前、急に海側から雨雲が見る見るうちに発達してきます。

こりゃ、潮止まりまで持たないかもな…

タイミング的に、勝負の時間帯に雨が降り出しそうな雰囲気になってきます。

そして、ちょうど日没の時間帯になると、海の中が慌ただしくなってきます。

最初に家内が足元に、40cm~50cmくらいのクロダイっぽい魚影を確認します。

少しすると、今度は5cm未満の小魚の群れを確認。

青魚の群れは確認出来ずとも、少しずつ海の中が忙しなくなってきました。

薄暗い状況の中、上げ潮で潮が動いている、教科書通りの魚の動きです。

あとは青魚の群れが北条湾内に入って来てくれるか…

期待し海面を眺めていると…

ピチャ、ピチャと海面から音がします。

「ん??青魚の群れか??」

家内に海面の音は魚の群れか?と聞くと、雨だよ…と。

私は元々目が悪い上に、最近は老眼もバリバリでマヅメ時が一番見にくく、家内に聞くと冷静に雨だ…と。

オマケに雷も光ってんじゃん…と。

マジか…

やっぱ今日もダメか…雨が本降りになる前に帰るかな…と思って竿を1本片付け始めると…

ムツっ子がヒット!

これはさすがに小さ過ぎるのでリリースしましたが、今まで魚影すら確認出来なかった

ムツっ子が湾内に入って来たということは、青魚が入って来る可能性は大。

幸いなことに、

ムツっ子が釣れた後、雨と風が弱まります。

竿を1本残し、青魚の群れが入って来てくれるのを待ちます。

すると、前回と似通ったカタボシイワシっぽい魚の群れが、これまた気持ち悪いくらい大量に姿を現します。

まさに「湧く」という状況です。

しかし、釣りの神様は意地悪で、群れを確認した直後に雨が本降りに。

一旦車に避難し様子を見ますが、雷もまさに閃光という表現がピッタリな感じの、まるでフラッシュを焚かれたような強烈な光を放ち空はゴロゴロ鳴っています。

もう雨は止まないよ、一気に土砂降りにスッから…と、まるで釣りの神様に言われているような瞬間的な空の変化です。

再び竿の元へ行き、海の様子を確認すると、群れはまだ足下で湧いています。

アミコマセを掴んで投げ入れると、この日は元気良く反応します。

これは釣れる…と確信すると、すぐさま家内の竿にアタリが…

そして、モタモタしていてバラします…(-_-メ)

え~い、もう良い、どけ!

と、選手交代。

風も強くなってきたため、目視ではアタリが見にくいので、竿受けに竿を置き手を添えてアタリを感じます。

すると、無数のカタボシイワシが

サビキ仕掛けを突いているのが分かりヒットします。

後ほど貼るライブ配信②の方で、カツオの一本釣りみたいな恰好で私がカタボシイワシを釣っているのが映っていると思います。

この日もサイズは大きいものは20cmオーバーで、中々引きも強く楽しませてくれました。

雷が鳴り始めてからは、雨が弱まることはなくこのままだとずぶ濡れになるので猫用、人間用を最低限釣ったタイミングで撤収を決めます。

この日は撤収時も活性が高い状態は続いており、雨が降っていなければかなりの数が釣れたと思います。

久しぶりに入れ食いにもなり、かなり興奮しました。

総括と致しましては、毎回申し上げておりますが、今年の傾向として日中は北条湾に青魚が居ないことが多く、日没、マヅメ時以降の完全に暗くなってから何がしかの青魚の群れが北条湾に入って来る(戻って来る)ことが多い。

夜間帯で釣果として確認出来ている青魚+αとしましては、カタクチイワシ、カタボシイワシ、

ムツっ子(ムツの稚魚)、アジなどです。

あとは、以前申し上げておりました、潮止まりを基準に前後2時間の間に活性が高くなる傾向が、再び強くなってきていると思われます。

上記の画像はこの日の潮見表です。

潮見表を見ると干満2回ずつ、計4回の潮止まりのタイミングがありますが、19:42の満潮の潮止まりのタイミングまでを狙ってこの日は釣りをしていました。

最初に北条湾内の魚に動きがあったのが18:10頃です。

ムツっ子が釣れたのが18:30頃で、最初のカタボシイワシが釣れたのが19:00頃です。

カタボシイワシの活性が上がっている時に邪魔以外の何物でもありませんでしたが、オマケでクサフグなども19:00過ぎに釣れます。

クサフグであっても、それまではアタリ一つなく、他の魚の活性が上がるのに同調するようにアタり始めます。

この、潮止まりの前後2時間に活性が上がり易い説…は、一昨年辺りが一番顕著でしたが、去年もどちらかと言えばこの傾向はありました。

上記の潮見表の背景の色が薄くなっている時間帯が、本来であれば一番潮位に変化もあり、潮の動きが激しい時間帯且つ、魚の動きも活発になる時間帯です。

しかし、北条湾では昔からこういった一般的な釣れる論理が当てはまらないことが多く、独特の法則が存在します。

ちなみに、潮止まりを基準に前後2時間というのは、上記の潮見表の赤丸の時間帯です。

完全な潮止まりのタイミングでは、10分~30分ほど一時的に食いが止まることがありますが、非常に活性が高い状態の時などは、潮止まりのタイミングは関係なく釣れ続けることもあります。

一昨年などは、ドンピシャでこのタイミングで活性が上がり入れ食いになることが多く、ピンポイントでその時間帯を狙い釣りに行き、実際に釣りをしているのは30分程度ということが多かったです。

当時は、北条湾に行き

サビキ仕掛けを垂らすだけで、すぐに食ってくるので私も一緒に釣りをすると釣れ過ぎてしまい、家内だけ釣りすることも多かったです。

そこで手持無沙汰なこともあり、釣行時のライブ配信を始めた経緯があります。

今ではライブ配信も長いと3時間以上になることもありますが、当時は30分程度の時間で終始魚が釣れている画をお伝えすることが出来ていたので、飽きないし良いかな…と思って始めましたが、最近は3時間近く何も釣れず、ずっとオッサンの後ろ姿だけが映っていることが多く恐縮しております。

少し話が逸れましたが、読みにくかった今年の青魚の動きの傾向ですが、たいぶ読めてきており、釣れる時間帯は夜間帯で、且つ上記の潮止まりを基準に前後の2時間以内に活性が上がることが多いです。

宜しければ、頭の片隅にでも置いておいて頂ければと思います。

そして、この日の釣果はこんな感じになりました。

カタボシイワシはほとんどが20cmオーバーです。

サイズがそこそこなので、釣っていても引きが強く釣りとして純粋に楽しめました。

そして、こちらは釣れた魚種です。

説明する必要はないと思いますが、上がカタボシイワシ、下がムツ(ムツっ子)です。

持ち帰ったムツっ子は10cm強です。

Twitterに投稿しましたムツっ子は5cm強で、ムツっ子自体は釣れますがまだ10cm以下のリリースサイズが大半で、もう少しすると写真のサイズがメインで釣れるようになってくると思います。

ムツっ子は今回持ち帰ったのが1匹ということもあり、兄妹猫の夕食となりますが、見た目とは裏腹に鱗も小さく中骨や頭も柔らかい魚なので数を釣ってサッと火を通す感じて唐揚げにすると、ビールのつまみには最高です。

例年ですと、ムツっ子のメインシーズンは5月の中旬から6月の中旬くらいです。

これも海水温の上昇に伴う影響か、釣れ始める時期や成長の度合いが1ヶ月ほど早い印象です。

GW辺りにはサイズもそれなりになってくると思います。

そして、久しぶりの入れ食いでダラダラと釣りをしてしまい、帰りが遅くなり腹ペコだった兄妹猫の夕食ですが、今回は猫缶で量増しをすることもなく、釣れた魚のほぐし身だけの夕食となりました。

カタボシイワシは前回同様かなり脂がのっており、焼いていると脂が滴る感じで焼いている匂いも良い匂いがしました。

これは前回の釣行後のツイートですが、今回もこんな感じで脂はのっていました。

そして以外だったのが10cmほどのムツっ子ですが、負けじとこちらもサイズの割りには脂がのっていました。

数が釣れていれば、目刺しなどのように焼いて頭から丸ごといけそうな感じでした。

酒の肴にはピッタリかと思います。

そしていつものようにほぐし身にして兄妹猫の夕食に。

兄猫は本当に焼き魚が大好きで、この日は焼き魚のみなので咽る勢いでガッツいていました。

さすがに美味いんだと思います。

アッという間に間食でした。

そして、人間用ですが、今回はフライにしてみました。

今回、記事冒頭でサッパとカタボシイワシについてお話しさせて頂きましたが、ここ2年ほどサッパではないのではないか…と思っていた理由の一つに、この魚の独特の身の柔らかさがあります。

魚を実際に持って頂くと良くお分かり頂けるのですが、釣って掴むと思い切りサッパなんです。

鰭には小さなトゲがあり、鱗も大きく、全体的に硬くゴツゴツした感じです。

更に捌くと、小骨も多く身も硬く、魚を捌く練習にもってこいな感じの魚です。

ところが、サッパではないのではないか…という思いをより強くさせたのが、この魚は火を通すと身が非常に柔らかくなるんです。

当初はサッパだと思っていましたが、体色がハッキリしているサッパは身が柔らかい…こんな風に思っていた時期もありました。

身の色はかなりサッパに近いのですが、火を通した身の感じはカマスに近い感じです。

水気が多いという感じです。

今回は形に出来る程度の数は釣れたので、どうやって食べるか帰りの道中考えていたのですが、水分が多く身が柔らかいということでフライにしてみました。

今までも、いろいろ料理をして食べてきましたが、どっかにサッパ=小骨が多い外道…というイメージがあり兄妹猫のご飯になることも多く、今回はカタボシイワシという魚ということを意識して、真面目に調理してみました。

まずは三枚に卸します。

腹鰭や腹骨、背中から肩にかけて小骨がありますが、鱗を剥ぎ腸を取り除き、背開きにして中骨だけ取り除きます。

他の骨は一々ピンセットなどで1本1本取り除く必要はありません。

当たり前の話ですが、サイズが大きくなればなるほど、骨も太くなりますので衣を付けて油で揚げる際は、通常のフライを上げる温度より気持ち低めで長く時間を掛けて揚げ、最後に一気に油の温度上げると骨にも火が通りカラッと揚がります。

骨に火を通すことを意識したので、若干キツネ色が濃くなってしまいましたが、カタボシイワシのフライの完成です。

骨も気にならず、身もフワフワで非常に美味しかったです。

今今北条湾で釣れるサイズはほとんどが20cmクラスなので問題ないと思いますが、15cm以下ですと上手く捌かないと何と言っても身が少ない魚なので、骨骨しさだけが目立ってしまいます。

魚を捌くのが苦手な場合は、15cm以下のカタボシイワシは焼き魚や圧力鍋などで骨ごと煮てしまうなどもありかと思います。

例年ですと、そろそろサバっ子(サバの稚魚)が釣れ始めておかしくない時期です。

この日は海水温も16度と再び上昇してきました。

GW辺りまでには、北条湾に寄る青魚の種類も増えてくると思われます。

昨今、新型コロナウィルス感染症による、非常事態宣言で外出もままならない状況が続いておりますが、息抜きは大事だと個人的には思います。

先程貼りましたツイートにもありますが、新型コロナウィルス感染症による、非常事態宣言で出掛ける場所も限られており、しばらく海方面は混み合うかもしれませんが、安全第一でご釣行頂ければと思います。

ちなみにこの日、花暮岸壁のトイレに行きましたが、新型コロナウィルス感染症の影響で4/30までトイレを閉鎖する旨の張り紙があり使用出来ませんでした。

そして、4月から

城ケ島大橋の通行料金が無料となっています。

北条湾にはトイレがありませんので、トイレに行かれる際は

城ケ島内のトイレをお使いになった方が宜しいかと思います。

この日のライブ配信ですが、ライブ配信を行っているデバイスのバッテリーの充電が甘く、配信中に何度も途切れてしまいすみませんでした。

あまりにライブ配信のツイートだらけになってしまったので、オッサンの後ろ姿しか映っていない無用なライブ配信のツイートは削除させて頂きました。

釣り開始直後のものと、最後に雨の中カタボシイワシを釣っている様子が映っているものの2つのみ残してあります。

釣り開始直後のものは、記事にもありますように全く魚が居なかったので魚が釣れている画はありませんが、車の通りが多いことや声や雑音などで人が多く、魚の気配が無いことはお分かり頂けるかと思います。

ライブ配信②は3本出していた竿のうち2本を片付け、1本の竿で雨の様子を伺い粘っている時のものです。

ライブ配信の最後の方でカタボシイワシが入れ食いになっている画が映っていると思います。

宜しければご覧下さい。

ライブ配信①

ライブ配信②

来週は土曜日が若潮、日曜日が中潮です。

潮回りだけで言いますと、土曜日はイマイチかもしれません。

少しずつではありますが、

サビキ釣りのメインシーズンに向けて釣果も出てきました。

来週も頑張って釣りに行きたいと思います。

皆様も新型コロナウィルス感染症には十分ご注意下さい。

また、ご報告させて頂きます。

■

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)最新情報まとめ(毎日更新)■

釣行時リアルタイム更新・釣り用Twitterアカウント(ライブ配信も行っております)■

トリックサビキでのサビキ釣りのやり方(動画)■

【Twitter】ツイート内の釣り場につきまして■

コメントの投稿につきまして釣りブログを検索

テーマ : 釣り ジャンル : 趣味・実用