今週は台風24号の進路がどうなるのかチェックしていましたが、まさか日本列島を縦断するコースになると思いませんでした。

このブログを書き始めた時点では、私が住む横浜は非常に穏やかな天気となっています。

自宅から撮影しました。予報ではずっと雨で時間を追うごとに風が強くなる予報でしたが、前線が過ぎて台風が来るまでこんなに時間があるなら日中に釣りに行けば良かったです。風も無く穏やかです。w pic.twitter.com/bvGuJ5atTy

— 【神奈川県】リアルタイム釣行記 @ Koichi Otsuka (@kic_iwashi) 2018年9月30日

時折、日差しも差しこれから台風が来ることも忘れてしまいそうなくらいです。

TVで頻りに繰り返される、台風情報がまるで異国の地のことのようです。

と、前線が通過する未明の荒天時に釣りに行ったことがバカらしくなるほど今は穏やかですが、一瞬にしてその様を変えるのが自然です。

私達がやっている釣りは自然相手ですので、くれぐれも舐めて掛からず万全の体制で釣行されることをお勧め致します。

非常時には釣り道具を一式持ち出すだけでも、かなり役に立つと思います。

そして、今回の釣行ですが、皆様には無理をなさらず…的なツイートをTwitterで発信させて頂きましたが、今は一年で一番豊富な魚種がたくさん釣れる時期で、且つ一週間すると海の様子が様変わりしてしまう時期でもあり、ボウズで良いので海の様子を確認しておきたくて雨はともかく風が一番穏やかな予報時に、いつもの北条湾の様子を伺って来ました。

週末はモロに台風の影響を受けそうですね。ピンポイントで釣りに行けそうな時間帯もありますが無理はなさらない方が無難かもしれません。仮に釣りに行かれるのであれば、雨より風にご注意下さい。小まめに気象情報をチェックし現地で風が強くなってきた場合は、躊躇せず釣りを止めて下さい。ご全然に。 pic.twitter.com/YLAznZFq00

— 【神奈川県】リアルタイム釣行記 @ Koichi Otsuka (@kic_iwashi) 2018年9月28日

狙って行く時間帯は日曜日の未明、午前1時半の干潮時。

なぜこの時間帯なのか…と言いますと…

いつも行っている日曜日の未明だから…ではありません。w

ただの大雨ではなく、今回は徐々に台風が近付いて来ています。

この時間帯ですと、関東からはまだ遠く離れた場所に台風本体はありますが、台風の進路や、台風の勢力の強弱などによっては一気に台風自体が速度を上げたり、広範囲に影響が及ぶこともあります。

海に於いて台風で一番怖いのは強風、高潮、高波です。

強風はご説明しなくてもお分かり頂ける通り、風に煽られて飛ばされたり、飛んで来た物にぶつかる、海に転落する…などです。

高潮と高波の違いは、高波は強風に煽られて波が高くなることを言います。

一方、高潮は台風の影響で海面が吸い上げられる現象を言います。

台風は低気圧の親玉みたいなもので、反時計回りに回転し下から上に上昇する気流が発生します。

このエネルギーの源は暖かい海水が蒸発する際に発生する上昇気流です。

平たく言うと、これらが集まって巨大な台風にまで発達するのですが、台風レベルの上昇気流のエネルギーは莫大で海面を吸い上げてしまうほどのエネルギーになります。

ちなみに、最近の台風の映像で車が横転する映像をご覧になった方もいらっしゃると思いますが、台風の強風の場合上に吸い上げられる力が働いていますので、ただの強風時より横転しやすくなります。

台風が近付いてくると、この高潮と高波が同時に押し寄せます。

海面が吸い上げられ、潮位が上がっているところに更に強風で煽られた巨大な波が沿岸部に押し寄せますので、非常に危険な状況になります。

そして、なぜ日曜日の午前1時半の干潮時だったのか…は、万が一に備え潮位が一番低くなる干潮時を選んだ…つまり天候が急変しても対処(逃げる時間を稼げる)出来る可能性が一番高いからです。

Twitterやブログでも何度かお話させて頂いておりますが、釣りにおいては雨はあまり重要ではなく、やはり風が一番重要です。

※冬場の雨は低体温症になりますのでご注意下さい。

台風以外でも、雨天時よりも強風時は小まめに風の情報をチェックして頂き、危険を感じた場合は「もう少し待てば風も収まるだろう…」ではなく、躊躇せず撤収して下さい。

前振りが長くなってしまいましたが、前述した通り午前1時半の干潮時を狙い自宅を出発。

現地には午前2時前に到着。

現地へ向かう途中の横浜横須賀道路や三浦縦貫道、国道134号線などはハッキリ言って豪雨でした。

道路は川のようになり、「こりゃ、ちょっと釣りをするのは無理かな…」と思ったほどでした。

しかし、北条湾に着く直前、急に雨が弱まり「おっ!これなら少し釣りが出来るかな?」レベルの雨量に。

オマケに風も2mほど。

少し釣りをしてみます。気温18度、風は2~3m、天気は小雨、まだ台風の影響らしいものは感じません。釣り人は私以外にもう一組。雨は強弱を繰り返しています。 pic.twitter.com/qs4g6Yqv2f

— 【神奈川県】リアルタイム釣行記 @ Koichi Otsuka (@kic_iwashi) 2018年9月29日

さすがに釣り人は居ないだろう…と思いながら、一応周囲を確認する意味で北条湾周辺を一周。

いました…猛者が。w

私以外にもう一組、という状態で釣りの準備を開始します。

と言っても、小雨とはいえ雨が降っているので、車のリアハッチを屋根代わりに仕掛けを準備し、竿受けと竿、アミコマセだけを持って岸壁に。

釣り人は私を含めて二組なので、場所取り放題、釣り放題かと思いきや…

「なんか、いつもよりやけに係留ロープがあるな…」と思って良く海を見ると…

台風対策か対岸に係留されている船のロープが、湾を横切るように張られています。船の航行はもちろん、投げ釣り、リアー、エギ系の釣りは出来ない感じです。 pic.twitter.com/rxhPj0j3pr

— 【神奈川県】リアルタイム釣行記 @ Koichi Otsuka (@kic_iwashi) 2018年9月29日

台風対策だと思われますが、湾を跨いで対岸の船の係留ロープが張られており、また逆にこちら側の船の係留ロープも対岸に向かって張られており、そのロープを避けて竿を出さないといけない状況でした。

「絶対に流されないぞ!!」という意気込みをロープから感じる…そんなロープの張られ方でした。

結局、岸壁自体の釣りをする場所はたくさん空いているのですが、このロープを避けると結局ここ数週間定位置化している少し北条湾の深部の場所で釣りをすることにしました。

まぁ、そもそも様子見で釣ろうと思っていなかったので、あまり場所に拘りはなくどこでも良かったのですが…w

肝心の海の様子はと言いますと、雨音だけが聞こえ魚の気配は全く感じない静かな状態でした。

海を覗き込んでも、肉眼で魚の姿を確認することは出来ませんでした。

そんな中、長く釣りをするつもりは無かったので、いつもよりハイピッチでサビキ仕掛けにアミコマセを付けてジャンジャン投入。

竿が風で煽られ動く以外、アタリらしい動きは全くせず30分が経ちます。

釣り開始30分、アタリはありません。雨が激しくなってきました。 pic.twitter.com/FopxwCXDQa

— 【神奈川県】リアルタイム釣行記 @ Koichi Otsuka (@kic_iwashi) 2018年9月29日

すると来る途中で降っていたくらいの雨足になり、風も少しずつ強くなって来ます。

せめて1時間くらいは様子を見たい…と、もう少し粘ることに。

雨が激しくなったことで釣りをしていて、何やら大量に流れる水の音に気付きます。

風の強さは変わりませんが、雨が本降りになり排水口から勢いよく雨水が海に流れ出しています。これから雨風共に強くなる予報なので、今日の釣りはおススメ致しません。w pic.twitter.com/gylvlnVGNr

— 【神奈川県】リアルタイム釣行記 @ Koichi Otsuka (@kic_iwashi) 2018年9月29日

私が釣り座を構えた場所で「北条湾の深部」という書き方をする時は、いつもこの排水口を一つの目印にしています。

北条湾に行かれたことがある方は、ダイブセンターの所を右に入り、左手に自販機を見て奥に冷凍庫という具合に北条湾に入って行くと思います。

すると、右手に海に面して縦に車が並んで停めてある場所があると思います。

この車が並んで停まっている場所に、排水溝の鉄製の蓋があるのですが、これを一つの目安にしています。

なぜこの場所か…というのは…

①釣りのお供の猫の通り道

②多く船が係留されている日でも比較的船の係留がない

③自販機が傍にある

理由としてはこんな感じです。

そして、排水溝の出口がこの周辺あるのは知っていたのですが、そもそも機能しているのか分かりませんでした。

昔ながらの生活排水を流していた名残で残っているものなのか…

生活排水以外の雨水などの排水を海に流すものなのか…

普段は概ね、海面の方が排水溝の出口より高いため、海水が排水溝に逆流している様子や音しか聞いたことがなく、水が海へ流れている様子を見たことがなかったため、真水が海に流れ込んでいるのか分かりませんでした。

現在は生活排水をそのまま海に流している所は少なく、通常は下水道に流します。

この生活排水のための排水溝ならほぼ使われていない可能性が高いです。

しかし、先のTwitterにアップした動画でこの排水溝は雨水を流すものであることが分かりました。(雨水だけではないと思いますが)

つまり、現在も使われている、普段から少量でも水が海に流れ込んでる排水溝。

そして先の動画のように、排水口が完全に海面から出て水が流れる状況になるのも稀で、たまたま潮位が低くなる干潮時だったから気付きました。

もう排水溝の話は良いから、それが使われているとなんなの?と、イラッとしている方もいらっしゃるかもしれませんが…w

普段から使われているということは、いろんな魚が集まりやすいポイントなんです。

※冬場などは水温差で魚が集まってくることもあります。

これは魚種を問わず、排水溝からエサとなるものが流れ込んできたりするため、日本全国どの海辺でもこういった排水溝の傍は一つの釣りのポイントとなります。

※魚は集まるかもしれませんが工業地帯が近い場所で、工場から流れ出る排水溝の傍は避けた方が良いです。(釣った魚を食べる場合)

そして、次にこの排水溝のこの日に限ってのお話をしますと、この日は動画でもお分かり頂ける通り、かなりの水量があるのがお分かり頂けると思います。

あれだけの真水が一気に海に流れ込みますと、塩分濃度が一気に下がります。

汽水域を得意としない魚、この北条湾で言うならイワシ類など普段サビキで狙っている魚は概ね塩分濃度が下がったことを嫌いこの場所には寄り付きません。

台風や前線の影響での悪天候、潮回り等々の条件に関係無く、そもそもこの場所にはサビキで狙う魚達が居ないので釣れなく当たり前だったということです。

一方、今回釣れたセイゴはと言いますと、逆に汽水域を得意としており、また大量に流れ込んでくる雨水の中にもエサとなるものがあるので、むしろ寄ってくるわけです。

その横で私がサビキ釣りをしていたから今回釣れた…ということです。

セイゴがきました。 pic.twitter.com/MMJ5Wfv1UP

— 【神奈川県】リアルタイム釣行記 @ Koichi Otsuka (@kic_iwashi) 2018年9月29日

そして、今回ブログのタイトルにした通り、この場所はセイゴを狙う北条湾内での一つのポイントにして良いと思います。

私は普段はいわき丸さんの船が係留されている付近で釣りをすることが多いです。

以前、私がいつものいわき丸さんのそばで釣りをしていた時、この場所で釣りをされていた方がセイゴ?フッコ?を釣っていました。

そして、今シーズンは私もこの場所でセイゴを釣ったのは3回目。

例年より、多くのセイゴ、フッコ、スズキが北条湾内に入って来ているとは思いますが、実際の釣果として実績もありますし狙い目かと思います。

逆に、雨等関係なく平時に於いてもイワシ類などの青魚やサビキ釣りで釣る魚を狙う場合は避けた方が良い場所かと思います。

セイゴ以外で狙うとすれば、チヌ、メバル、カサゴなどはこの排水口付近で狙えると思います。

北条湾内だけでも、ここ以外にも排水溝はいくつか存在します。

北条湾に限ったことではありませんが、排水溝の流入口はセイゴを狙う一つのポイントとなりますが、現在使用されているのか…や、どういった水が流れ込んで来ているのか…で釣れる釣れないは大きく変わります。

排水溝を見付けたら、良く観察することをお勧め致します。

そして、イワシ類の青魚に関してですが、この日の状況ですと何とも言い難いですが、全ての魚種の群れが完全に離れてしまった…ということは無いと思います。

理由としてはセイゴが釣れたことが大きいと思います。

セイゴも、こじんまりとアミコマセや先の排水溝から流れてくる小さなエサを食べるより、自分が食べられる小魚を食べた方が効率も良いです。

セイゴ的には効率良く小魚にありつきたいわけですが、如何せん自分も稚魚なのでそこまで狩りが上手くないから、どうしてもこじんまりとしたエサを食べざるを得なくてサビキで釣れてしまう…

一番の狙いはやはり小魚です。

この一番の獲物が湾内に居なければ、そもそもセイゴも湾内から出て行ってしまいます。

セイゴも一部は同じ場所に居付き、フッコ、スズキと成魚になる個体もいますが、大半は小魚を追って回遊します。

ほんの少しだけ話が逸れますが(すぐ戻ってきますw)、ボラやスズキは居付いた個体と、回遊する個体は一目瞭然です。

頭でっかちで、細く痩せている個体は居付いていた個体です。

頭と同等の太さで尾までキレイな流線型をしている個体は回遊している個体です。

話を戻して、釣果の実績からも今シーズンはまだサビキでセイゴを狙えると思います。

宜しければ、是非狙ってみて下さい。

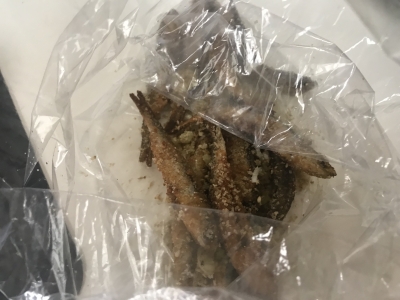

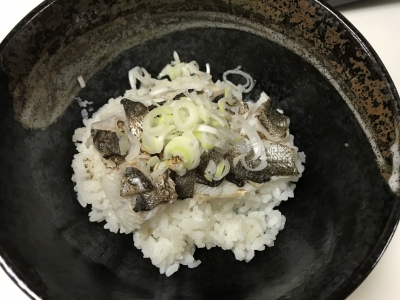

本日の釣果…とわざわざお見せするほどでもなく、セイゴ1匹ですがこちらです。

ボウズ覚悟の様子見の釣行だったので、釣れて良かったと思います。

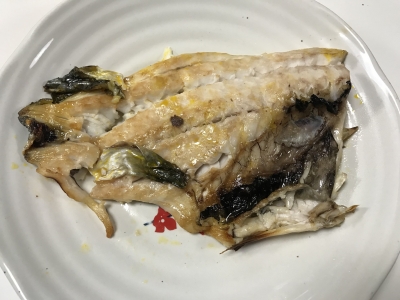

如何せん1匹なので、調理云々も無いのですが、今回は炙り刺身丼にしてみました。

まずは、鱗を剥いで三枚に卸します。

中骨は焼き、中落ちの部分は我が家の猫の朝食に。

皮をガスバーナーで軽く炙ります。

身が薄いので強火で炙り過ぎると身全体に火が通ってしまい焼き魚になってしまいますのでご注意下さい。

こんな感じで理想は身の半分以上は生の状態が良いです。

これを適当な大きさに切り分け温かいご飯の上に盛り付けます。

ちょっと、サイズが小さい上に炙って更に身が縮んでしまったのでボリューム感が乏しいですが、セイゴの炙り刺身丼です。

ワサビ醤油を掛けて出来上がり。

お好みですが、今回はお米は酢飯ではなく温かい白米を使いました。

掛ける醤油も今回はワサビ醤油でしたが、生姜醤油などでも合うかと思います。

ちなみに、先日釣りましたボラ(トド)。

こちらもセイゴ(スズキ)同様の白身魚ですので、同じように調理しても美味しく頂けます。

特にこれから釣れるボラはオススメです。

冬に向けて爆食いし、身体に大量の脂を溜め込みますので白身魚とは思えないくらいの脂感が絶品です。

今回セイゴは稚魚なので、刺身そのままですと淡泊な硬めのお刺身になってしまうので、皮と一緒に炙りました。

こうすることで皮と身の間の脂が染み出て旨みが増します。

来週はいよいよ10月突入です。

海水温も下がり始め、徐々に魚達も秋モードに入り爆食いしたり、身体に脂肪を溜め込んだり、産卵の準備をしたりまさに釣って楽しく、食べて美味しい時期です。

去年同様、マイワシなども北条湾に居付いてくれれば秋が深まるに連れ、サイズも大きくなり脂ものってきます。

そして来週はまたまた三連休。

潮回りも中潮と大潮と期待出来るかもしれません。

季節外れの台風など、天候が荒れないことを願うばかりです。

個人的にはサビキ以外の今の時期特有の釣りや魚をご紹介出来たらと思っているのですが、そこは自然相手。

こちらの都合には合わせてくれません。

来週も頑張って釣りに行きたいと思います。

また、ご報告させて頂きます。

■釣行時リアルタイム更新・釣り用Twitterアカウント

■ロップイヤーと猫の動画

釣り・フィッシング ブログランキングへ